効果的なスライドの作成について1年生に講義

2025年11月20日

特別非常勤講師の佐野太一先生と、NGP係の江原先生から学ぶ

1年生は11月11日(火)に多くのグループがフィールドワークを終えて、今後の活動は、インタビューで得られた内容を分析しながら研究を深めていきます。1月に予定している自分たちの課題研究中間発表会に向けて、これからプレゼンテーションの作成も始めます。

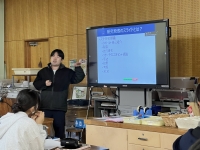

17日(月)の授業は、本校の特別非常勤講師で、東京大学 大学院工学系研究科 学術専門職員の佐野太一先生と、NGP担当の江原先生から、分かりやすいスライドの作り方や、聴衆により訴えかける発表の仕方などを教えてもらいました。

佐野先生は、「自分の話を伝える手段のひとつとして、スライドを用いたプレゼンテーションがあり、スライドは特に言葉と文字をうまく使うと効果的。今回は課題研究発表なので、わかりやすいタイトルに始まって、仮説を立てて検証し、研究結果につなげる決まった流れに則ったスライドを作ることが大事。」としました。1枚のスライドにすべてを盛り込むのではなく、情報量や文字の大きさなどに気を配ることはもちろん、忘れがちなのが、スライドにページ番号を必ず入れること。質疑の際など、「○ページの△□で」と振り返って指定することができます。最後に研究のまとめのスライドを入れておくことも、振り返ることができて有用だということです。

そして、発表の仕方。目線や仕草にも気を配って相手に伝わるように話すこと、原稿の棒読みにならないこと(イコール原稿を書かなくていいわけではないので注意!)、そして、スライドに書いていないことを話さないことも重要だそうです。スライドと話すことが一致していないと、聴衆の注意がどこに書かれているのかに向いてしまうので、研究発表に集中できないということです。

美術の先生である江原先生は、“デザインの4原則”の観点から分かりやすいスライドの作り方を教えてくれました。情報の間に適度な空間を作る“近接(余白)”や、情報の配置を整える“整列”、同じ要素、すなわち統一感のあるフォントや色調などを繰り返す“反復”、情報にメリハリをつける“対比”を、実際のスライド例を挙げながら教えてくれました。「人がひと目で認識できる文字の量は13文字以内なので、キーになるメッセージは13文字以内にする。伝えたい情報を考えて、フォントの色や大きさなどに差をつけることは大事だけれど、フォントを装飾過剰にしたり、デザインに凝り過ぎたりすると内容が希薄化するので注意。」など、今すぐに使えそうなテクニックもたくさん教えてもらいました。

12月には2年生の課題研究発表会があり、1年生も聴衆として参加します。先輩たちのテーマ設定から課題解決に至る道筋の通った研究内容や、発表の仕方をぜひ吸収して、自分たちの研究発表に活かしてほしいと思います。